Son casi las diez de la mañana cuando salimos del hostal cerca del centro de Harbin y nos dirigimos apresurados a la parada de autobús en busca del número 338 que, según el mapa turístico que conseguimos la noche anterior en un hotel cercano a la estación, debe llevarnos al museo del escuadrón 731.

“Con un poco de suerte, pasará por aquí”, pienso mientras atravieso la calle con mi mujer Yan de la mano y comprobamos el cartel informativo que echa por tierra mis esperanzas.

Miramos a nuestro alrededor en busca de alguien que pueda informarnos y la persona más fiable es un chico con auriculares y un iPhone que parece estar escuchando música.

Me acerco a él y le pregunto en mi chino rudimentario si sabe cuál es la parada más cercana a nuestro autobús. Lo desconoce, pero tras una comprobación rápida en el móvil, se vuelve hacia mi esposa e ignorándome por completo, le explica la dirección y la ruta a seguir.

“Está a 20 minutos de aquí”, me explica Yan en inglés (entre nosotros hablamos en inglés para las cuestiones más complejas y en chino para las más sencillas), “pero cuando lleguemos a un cierto cruce, debemos preguntar.”

“¡Bien!”, pienso mientras nos dirigimos a la dirección indicada.

Pero en China las cosas nunca son como imaginas y tras preguntar varias veces y cambiar de recorrido atravesando cruces peligrosos (primero porque a veces las calles son tan largas que cualquier autopista en Europa en comparación podría ser utilizada por los niños como pista para sus coches, y en segundo lugar porque el peatón tiene la misma consideración que a un mosquito) entre coches a toda velocidad, autobuses, camiones, motos y bicicletas, algunos acontradirección, carros, carretas y un rugido ensordecedor y continuos toques de claxon, ya han pasado 30 minutos y no hay ni rastro de la parada.

En cierto momento me doy cuenta que estamos buscando la estación de autobuses y no la parada del autobús 338, y caigo en la cuenta de que o no he entendido bien antes, dado mi escaso nivel de chino, o mi esposa ha cambiado de planes por su cuenta y no me ha avisado.

Tras unos 45 minutos llegamos a la estación y empezamos a mirar todas las paradas de autobús, pero nada. Preguntamos y nos recomiendan tomar un taxi, pero no estamos por la labor. Al final, un señor mayor que está sentado por allí nos indica una dirección en un idioma incomprensible para nosotros.

La seguimos, y al fin vemos a los lejos un autobús 338, nos acercamos, Yan pregunta al conductor el precio del billete y este, sin levantar la vista del móvil, murmura algo. Subimos, mi mujer paga 2 Yuan y nos sentamos al fondo del autobús.

Son cerca de las 11:05 y los veinte minutos iniciales se han triplicado.

Desde la estación de autobuses (que al final está muy cerca de la estación de tren) hasta el distrito Pingfang donde estaba la base de operaciones del escuadrón 731 y donde hoy se encuentra el museo (en el interior de la base, construido sobre las ruinas de los edificios originales) se tarda aproximadamente una hora.

En el camino noto algo inusual: tras las primeras paradas donde los usuarios suben por la primera puerta del autobús y bajan por la central, en un momento dado la situación se invierte (suben por la central y bajan por la primera) y noto también que los que suben y se sientan no pagan billete.

No puedo creer lo que ven mis ojos (en cuatro años que vivo en China, sólo una vez vi a una chica no pagar billete, aunque prometió al conductor que lo haría al bajar ante sus airadas protestas. No sé cómo terminó porque me bajé antes) y dirigiéndome a mi esposa (en inglés), le digo: «Mira, estos tipos no han pagado el billete.»

Ella, que descansaba mientras tanto, abre los ojos, me dirige una sonrisa entre irónica y compasiva y volviendo a cerrarlos, murmura: «Impossible…»

Lo he visto con mis propios ojos, pero no respondo.

La parada de Shuang Yong Lu (双拥路) es la del museo y ahora se baja por la puerta delantera, así que caminamos por el pasillo y al llegar a la salida, bajo de un salto.

Oigo gritar al conductor, me giro y veo que se dirige a mí, pero no entiendo una palabra.

Yan, aún en el autobús, me dice que tenemos que pagar el billete para bajar y saca 2 yuan de la cartera.

No puedo creerlo. Protesto con energía en un inglés incomprensible a cualquier persona e incluso a mí mismo. «Pero, ¿cómo puede ser? Hasta ahora, los que han subido no han pagado y, ¿nosotros tenemos que pagar por bajar? ¿Dónde se ha visto eso?… ¡Ya pagamos al subir!»

El conductor sigue gritando y yo no dejo de protestar. Mi pareja mete el dinero en la «caja» del peaje y baja.

La miro nervioso mientras el autobús se pone en marcha y al preguntarle la razón, me responde que el conductor había mencionado algo así cuando subimos, pero no le había prestado mucha atención.

La situación me molesta, pero 2 yuan no van a arruinarme el día, así que la agarro de la mano y nos dirigimos al museo.

No está lejos, basta con girar la esquina y seguir caminando unos cien metros.

Un moderno edificio terminado en 2015 por el famoso arquitecto chino He Jing Tang (何镜堂) aparece ante nuestros ojos.

La entrada es gratuita, puedo hacer todas las fotos que quiera, pero debo tirar a la papelera una botella de agua que llevo en la mochila.

En septiembre de 1931, Japón invade Manchuria y, al año siguiente, crea el gobierno de paja de Manchukuo bajo el liderazgo formal del emperador Pu Yi.

En 1936 nace, cerca de Harbin, el escuadrón 731 bajo el mando del microbiólogo y oficial médico del ejército japonés Ishii Shiro, gran defensor de las ventajas que una guerra químico-biológica podría haber reportado al imperio japonés tan pobre en recursos, pero tan lleno de ambición.

En julio de 1937, Japón invade China dando comienzo la Segunda Guerra chino-japonesa que coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

En 1939, la base del escuadrón 731 se transfiere al distrito Pingfang, donde hoy se encuentra el museo, y será destruida en su mayoría en 1945, antes de la rendición incondicional de Japón que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, con el fin de ocultar pruebas de los crímenes cometidos en su interior.

El escuadrón 731 fue responsable de experimentos en plantas, animales y seres humanos. Las atrocidades perpetradas contra civiles y prisioneros de guerra son inenarrables y harían palidecer a los nazis de Auschwitz.

Manchuria estaba repleta de material humano a «buen precio». Se consideraba a los chinos una raza inferior y valían poco más que nada. Se les llamó «Maruta», que significa «troncos» (parece que el origen de este término se debe al hecho de que la base era oficialmente un aserradero), identificados por un número de tres dígitos y utilizados como conejillos de indias para los más variados e inverosímiles experimentos.

Hombres y mujeres, niños pequeños y ancianos, mujeres embarazadas, principalmente de nacionalidad china, pero en menor medida también de Corea, Mongolia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos fueron objeto (en el sentido más estricto del término) de experimentación por parte del escuadrón 731: vivisecciones sin anestesia (porque ésta podía alterar los resultados), experimentos de congelación y descongelación, de exposición a elevadas fuentes de calor, amputaciones, extirpaciones de órganos, asfixia, ahogamiento, suspensión de alimento y agua, contaminación por patógenos (cólera, ántrax, disentería, botulismo, tifus, tétanos, salmonella, tularemia, peste y muchos más), compresión, y la lista sigue.

Realizaron también experimentos en campo abierto con esos pobres desgraciados atados a estacas y expuestos a bombas químicas y bacteriológicas a fin de probar los efectos de las armas desarrolladas en los laboratorios.

En varios casos, el escuadrón 731 perpetró además ataques biológicos contra poblaciones civiles envenenando los cultivos, el agua, la comida o liberando animales infectados y causando dolor y muerte.

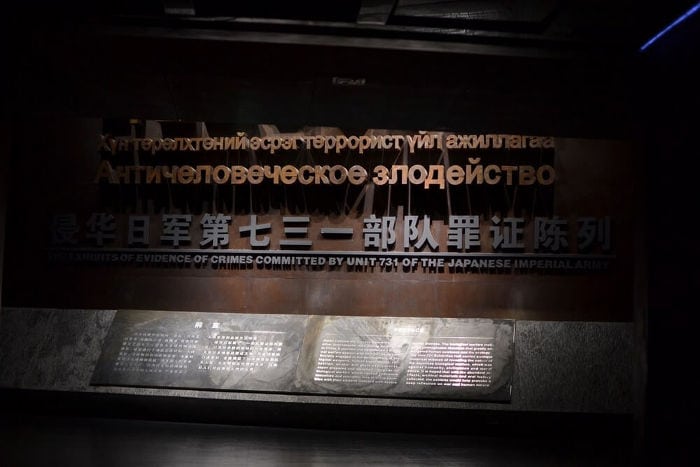

El museo cuenta todo ese horror.

Siguiendo un recorrido que cubre tres áreas principales y está dividido en varias salas de exposiciones, te sumerges de cabeza en las imágenes, vídeos, reconstrucciones escénicas, historias, documentos, testimonios, arrepentimiento, informes oficiales, boletines de noticias, anotaciones, apuntes, objetos de uso cotidiano, jeringas, recipientes, máscaras de gas, presentados de forma ciertamente original, moderna y fascinante.

Cada exposición, cada historia, cada documento se presenta en chino e inglés. No es el «habitual» museo en el que pasear de forma casual observando con mayor o menor atención lo expuesto, sino que es un museo que te obliga a leer, escuchar y profundizar.

Es un museo que te obliga a pensar en los horrores de los que es capaz la mente humana, horrores diseñados en probeta para satisfacer sentimientos de superioridad y poder o, a veces incluso sólo para satisfacer la curiosidad pseudo-científica.

No se exponen instrumentos especiales de tortura, sino las herramientas de uso diario en cualquier laboratorio, que, en manos de los investigadores, se transforman en herramientas crueles y horripilantes para hacer sufrir.

Y cabría esperar que, habiendo perdido Japón la guerra, esos asesinos criminales hubieran recibido un castigo justo, pero resulta que en 1947, Shiro Ishii y otros miembros del escuadrón 731 obtuvieron la inmunidad de EE.UU. a cambio de los resultados de sus investigaciones y sólo 12 criminales relacionados con el escuadrón 731 fueron juzgados y condenados en 1949 en Khabarovsk (Unión Soviética).

¡Qué vergüenza!

Antes de salir del museo se puede dejar una dedicatoria en las pizarras electrónicas o comprar libros y algunos aparatos en la tienda.

Al salir, se pueden visitar las oficinas del personal japonés (que están bien conservadas) y hacer un recorrido para ver algunas ruinas aún en pie.

Han pasado unas tres horas y media desde que llegamos a Pingfang y tenemos que volver porque a las 17:26 nos espera el tren a Changchun.

Estamos cansados, con hambre y sed, pero es demasiado tarde para parar y tomar algo y nos dirigimos a paso rápido hacia la parada del 338 que nos llevará a la estación.

Al subir al autobús, mi mujer pregunta al conductor sobre el precio y las condiciones de pago del billete y le confirma que se paga 1 Yuan por cabeza tanto al entrar como al salir.

Tras un par de paradas, varias personas bajar sin pagar nada y, en dos paradas más, se invierten la entrada y la salida.

En la siguiente parada suben dos chicas y tres hombres: uno de ellos es alto, corpulento, imponente y se sienta delante de mi asiento. Los otros dos se sientan en los asientos de al lado, mientras que las dos chicas toman asiento un poco más adelante.

¡Nadie paga nada!

Nos miramos incrédulos, pero creo haber entendido lo que pasa y, justo en el momento en que me vuelvo a mi pareja para contárselo, ella se dirige al grupo para salir de dudas.

El resultado es una agradable conversación a cinco en la que sólo el hombre sentado delante mío y yo no tomamos parte y que, sin embargo, da la razón a mi intuición: se paga un billete de kilometraje que se gestiona mediante el cambio de puerta de entrada y salida del autobús.

En la práctica, en las paradas intermedias se sube por la puerta central y se paga sólo al bajar por la puerta primera, pero en las paradas de los extremos del recorrido se sube por la puerta principal, se paga una primera vez y luego tendrás que pagar o no una segunda vez dependiendo de la puerta que se abra en la parada que te interese. Es un sistema ingenioso pero nada fácil de entender para un turista.

Pasar del pago de peajes a las preguntas sobre «laowai» es algo obvio, yo diría que casi obligatorio.

«¿De dónde es?», «Ah italiano… y, ¿a qué se dedica?», «¿Qué edad tiene?», «Y, ¿viven en China o Italia?», «Ah… en China y, ¿en qué ciudad?» “Zhuhai” responde mi mujer, y el «interrogatorio” se detiene de pronto, pues ahora hay que indicar dónde se encuentra Zhuhai.

“En Guangdong” prosigue mi mujer.

“Ah… Shenzhen” dice uno de los hombres a mi izquierda, “Guangzhou” responde el otro.

Pero no se deciden y, volviéndome hacia ellos, decido intervenir: “Cong Guangzhou dao Zhuhai chabuduo 150 gongli… ah” (de Guangzhou a Zhuhai hay casi 150 km) y ese “ah” final traiciona mi origen cantonés.

Se miran entre ellos y el que está más cerca mío, se coloca en el asiento justo detrás del mío y con una sonrisa entre sorprendida y divertida, me pregunta: “Ni hui jiang zhong guo hua ma?” (¿sabe hablar chino?), “Yi dian dian” (un poco) respondo y me siento más erguido.

En ese momento, el gigante sentado delante mío se da la vuelta y, sin mediar palabra, me observa tras los cristales de sus gafas estilo “Ray-Ban”.

Yo también lo observo a través del cristal de mis gafas, pero no vale, a él le resulta más fácil, y acaba ganando, pues me distrae el ruido de una sesión de fotos con el móvil.

Es el hombre que tengo detrás que ha sacado una foto, pero no le gusta y me pasa el brazo en torno al cuello, acerca su cabeza a la mía, alarga la mano con el móvil y vuelve a sacar una foto, aunque tampoco esta vez es de su agrado.

Decido entonces colaborar (no me queda otra) y tras tomar su teléfono, nos abrazamos, sonreímos y… clic.

Por suerte esta vez le gusta: intercambiamos QQ number y nos juramos eterna amistad.

Estamos en la terminal y faltan unos 55 minutos para que salga el tren a Changchun, pero hay que comer algo (no debería ser un problema, en China se come a cualquier hora del día o de la noche).

Entramos primero en un restaurante, pero a mi mujer no le gusta, dice que está sucio (en realidad, creo que no le gusta el menú). Entramos en otro y el cocinero se ha ido, probamos con un tercero, tienen “hei mi zhou” (黑米粥, literalmente, gachas de arroz negro), tomamos dos o mejor dicho… sólo una, he cambiado de opinión (mientras las vierte en el recipiente, el camarero mete el pulgar dentro y se me quitan las ganas, pero cuando se lo digo a mi compañera, me mira como si fuera un extraterrestre).

La noche anterior había visto un lugar cerca de la estación dónde comer «chao mian» (fideos fritos) por lo que me consuelo pensando que pronto tendré algo en el estómago.

«Debería comer», le dice el dueño del restaurante a mi esposa, «está tan delgado…», ella me lo traduce y le doy las gracias, pero le digo que no se preocupe, que comeré más tarde.

Me mira como se puede mirar a un «laowai» que no come a pesar de tener hambre. Salimos al fin del local, faltan 28 minutos para partir y hay que darse prisa.

Entro corriendo en el restaurante y elijo un plato de fideos al azar: «yi ge chao mian… ah.»

El servicio es instantáneo, engullo ansioso tres cuartas partes del plato y vamos corriendo a la estación con el corazón en la boca, la urgente necesidad de un baño y… ¡no encontramos los billetes!

Pero esa es otra historia…

Photo Credits: Photos by Mimmo Carrino

wow!

súper buena su experiencia!

me gustaría ir a visitar ese museo algún día.

me confundió un poco lo del bus, en realidad no entendí jaja.

espero no agarrarme a puños con el conductor el día que vaya.

saludos desde Panamá!

y gracias x el retalto. byeee